2024-08-16

理想的なアライメントとは? 姿勢の評価方法から改善策まで徹底解説

身体における『アライメント』とは、姿勢が適切に保たれ、骨、筋肉、関節の配置が正しい状態を示します。アライメントは業界用語としてやや抽象的に用いられることが多く、明確な評価基準が設定されていないことが一般的です。

姿勢を評価する際には、体表の触知可能な突起部分、つまりランドマークを基準にすることが一般的です。

本記事では、アライメントの一般的な評価基準について、どのように姿勢や骨格の配置を正確に評価するかを詳細に説明します。また、臨床現場でどのようにこの評価を実践し、患者さんの治療やリハビリテーションに効果的に活用するかについても具体的に解説していきます。

目次

アライメントを基準とした姿勢評価とは?

姿勢評価を行う際、ランドマークの配列にのみ注目しがちですが、アライメントを基準にした姿勢評価は動作の一連の流れを評価する際に非常に有効です。

アライメント評価は、単なる姿勢評価ではなく、姿勢保持能力の評価として用いられることが多いのが現状です。姿勢保持には骨だけでなく、筋肉の緊張が密接に関与しており、筋緊張と骨格の連携が重要です。

観察されたアライメントの異常は、単に疾患によるものだけでなく、患者自身の過去の生活習慣や経験に起因している場合もあります。このため、アライメントの異常を評価する際には、その背景や発展の過程を考慮することが重要です。

関連性を理解することで、姿勢や動作の練習をより効果的に進めることができますよ。

アライメント評価のおおまかな基準

アライメントの評価は、通常の姿勢評価とは異なり、正常からの逸脱を測定するのではなく、患者がより快適に動作できるように調整するために行います。この評価も姿勢評価や動作分析と同様に、体表から触知できるランドマークを基準にします。

具体的には、各動作におけるランドマークの配置を確認し、その異常が動作にどのような影響を及ぼしているかを評価します。アライメントの評価は動的であるため、定量的な評価基準を設けることは少なく、院内で共有されている評価基準や、ベテランスタッフの経験則に基づく指導が一般的です。

セラピスト側の注意点

アライメントを評価する際には、セラピストの力加減が非常に重要です。患者の重心線を適切に操作することで、アライメントの評価を正確に行うことができます。

重心線を外側に動かす場合、身体の中心から遠位に力を加えると、患者の重心が支持基底面から大きく逸脱しやすくなります。これにより、患者が転倒を避けるために過剰に筋活動を高める可能性があります。

過剰な筋活動はアライメント評価の精度を損なうことがあるため、操作は慎重に行いましょう。

良い姿勢と悪い姿勢

実は、「良い姿勢」という定義はまだ統一されていません。しかし、理学療法では一般的に、姿勢を以下の5つの視点から判断しています。

- 力学的視点(体のバランスと力の働き)

- 生理学的視点(体の機能と健康)

- 心理学的視点(気持ちや精神的な面)

- 作業能率的視点(仕事や活動の効率)

- 美学的視点(見た目の美しさ)

これらの5つの視点がうまく機能していると、頭、体幹、骨盤、四肢がバランスよく調整され、体全体に均等な負荷がかかります。ですが、どれか一つの視点に問題があると、姿勢を維持するのが難しくなり、体に異常が現れることがあります。

ここでは、まず良い姿勢・悪い姿勢の例を写真で見ていきましょう。

良い姿勢

解剖学、運動学的に参考となる姿勢であり、良い姿勢というのはそれぞれの身体能力や特性で変わってきます。評価の際には注意を払って観察してください。

悪い姿勢

左右が非対称になっている例

背中が丸まり、猫背になっている例

姿勢が崩れる原因とは?

姿勢が崩れる原因は大きく3つあります。

- 筋肉の過緊張

- 筋力の低下

- 柔軟性の低下

これらの要因が複合的に影響し合うこともありますので、姿勢の改善には、これらの要因を総合的に見直し、適切な対策を講じることが重要です。ここからはこの3つの原因について詳しく解説していきます。

①筋肉の過緊張

アライメント異常の多くは、筋肉の過緊張によって引き起こされることがよくあります。

例えば、猫背の状態では、小胸筋という筋肉が過緊張を起こし、硬直していることがよく見られます。小胸筋は肩甲骨と肋骨をつなぐ筋肉であり、過緊張によりその柔軟性が失われると、猫背が発生しやすくなります。なお、小胸筋は大胸筋に隠れており、自分で触れるのが難しい筋肉です。

このように、直接目に見える動作に関与している筋肉の過緊張が、間接的に姿勢やアライメントに影響を与えることもあります。他の筋肉も同様に、過緊張がアライメントの乱れを引き起こすことがあるため、全体的な筋肉の状態を把握し、適切な対策を講じることが重要です。

②筋力の低下

アライメント異常は、筋力の低下によっても引き起こされることがあります。ここでは、腰痛の原因とされる「反り腰」を取り上げて説明します。

反り腰とは、骨盤が過度に前傾し、腰部が過剰に反った状態を指します。この状態は、大殿筋やハムストリングスといった、大腿部の後面にある筋肉が筋力低下を起こし、その張力を失うことで生じるとされています。

大殿筋とハムストリングスは、腸骨と大腿骨を結びつける重要な筋肉です。これらの筋肉が筋力低下を起こすと、骨盤の前傾を調整する腸腰筋が相対的に強くなり、結果として反り腰が引き起こされます。つまり、筋力低下がバランスを崩し、正常なアライメントを維持するための調整機能が失われるのです。

このように、筋力の低下がアライメント異常を引き起こすため、注意深く観察し、適切な対策をしましょう。

③柔軟性の低下

関節運動における柔軟性が損なわれると、アライメント異常が引き起こされることがあります。ここでは、足関節の例を使って説明します。

腓腹筋やヒラメ筋の短縮が生じると、足首の背屈(足を上に曲げる動き)の可動域が制限されます。この制限により、身体は重心のバランスを保つために、膝を過度に伸展させたり、骨盤を前傾させたりして、転倒を防ごうとします。

このように、足関節の柔軟性の低下が体幹や全体的なアライメントに影響を与えることがあります。したがって、アライメント異常を評価する際には、体幹だけでなく、遠位部位である足関節の状態も慎重に観察することが重要です。

身体の歪みを整える!姿勢の改善方法3選

- 筋トレ

- ストレッチ

- 椅子などの見直し

①筋トレ

アライメント異常が筋力低下に起因している場合、問題となっている筋肉をターゲットにしたトレーニングが重要です。ここでは、アライメント異常によく関連する筋肉とそのトレーニング方法を紹介します。

・下腿三頭筋

立位の状態で、つま先立ちになり、ゆっくりと足底を地面に戻す動作を3〜5秒かけて繰り返します。

このエクササイズは、腓腹筋とヒラメ筋の筋力を維持し、下腿三頭筋の強化を図ります。

・大殿筋

背臥位で膝を立て、腰を浮かせて体幹が床と平行になる位置まで持ち上げます。この動作を繰り返すことで、大殿筋を効果的にトレーニングし、骨盤の安定性が向上します。

②ストレッチ

筋肉の過緊張や柔軟性の低下がアライメント異常の原因である場合、ストレッチは非常に有効です。

ここでは、アライメント異常を引き起こしやすい筋肉の効果的なストレッチ方法を紹介します。

・大腿四頭筋のストレッチ

膝を曲げ、足首を手で掴んで引き寄せることで、大腿四頭筋のストレッチを行います。大腿骨の前面に位置するこの大きな筋肉の柔軟性を維持することで、骨盤のバランスが整い、アライメントの改善に役立ちます。

・肩甲骨のストレッチ

四つ這いの姿勢で背中を丸めたり反らせたりすることで、肩甲骨周りの筋肉をほぐします。この動作により、肩甲骨の可動域が広がり、肩周りの緊張が軽減されます。

③椅子の見直し

日常的に使用している椅子がアライメント異常の原因になることがあります。例えば、座面が傾いていたり、背もたれが身体に合っていなかったりすると、姿勢に悪影響を及ぼす可能性がありますよ。

椅子の質やデザインを見直すことで、腰痛が改善されることもあります。適切な椅子を選ぶことで、姿勢をサポートし、快適な座位を確保しましょう。生活の中で使用する家具の選定も、アライメント改善において重要な要素です。

AIで姿勢チェック!アラインメントの確認に便利な姿勢分析アプリを紹介

「アライメントの確認は一般的に触診で確認することが多いですが、評価者によって結果にバラつきが生じることがあります。

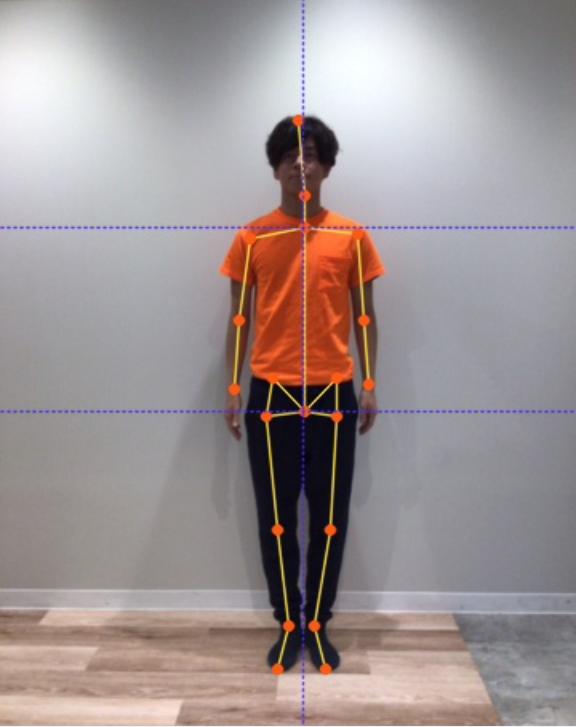

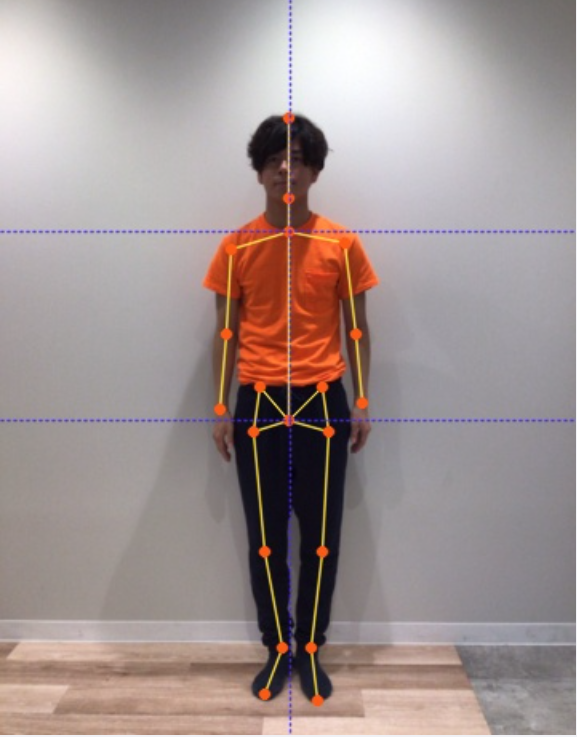

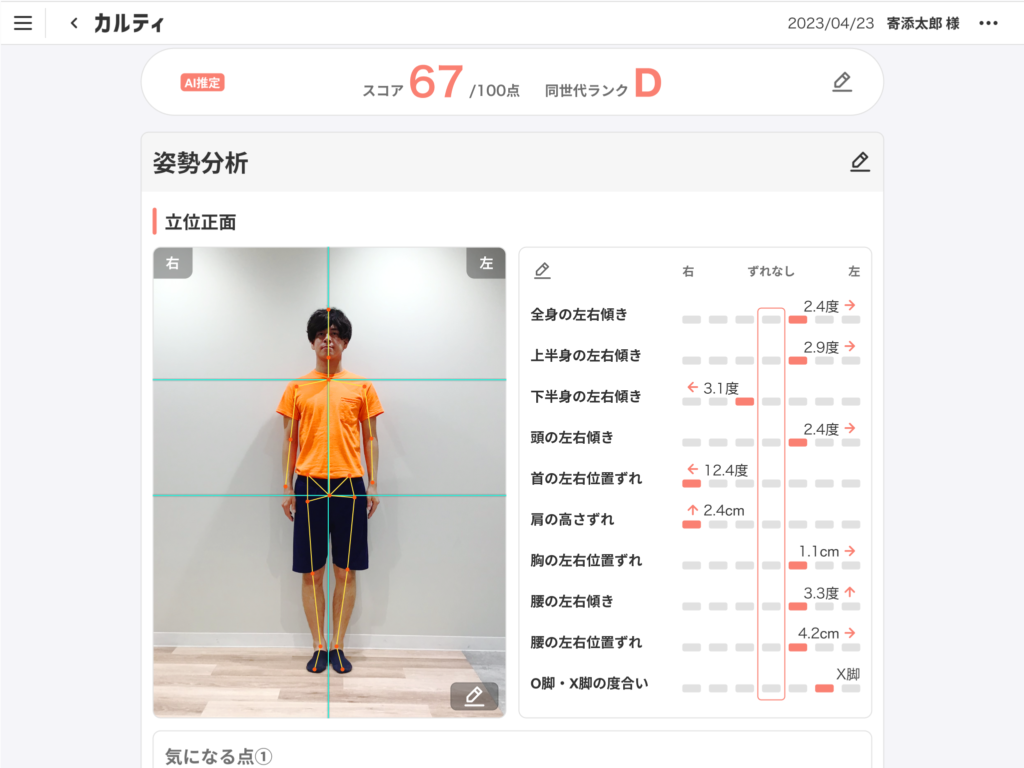

AI姿勢分析アプリを利用することで、誰でも正確かつ一貫した姿勢評価が簡単に行えます。ここでは、おすすめのAI姿勢分析アプリ「シセイカルテ」をご紹介します。

カルティシセイカルテ

カルティの「シセイカルテ」は、姿勢の歪みをAIで簡単に可視化する姿勢分析ツールです。iPadやiPhoneで身体を撮影すると、AIが自動的にランドマークを判別し、姿勢を詳細に評価します。歪みの度合いを点数やグラフで表示し、直感的に姿勢の状態を把握することができますよ。

さらに、将来の姿勢の予測や改善のためのストレッチ方法も提案します。治療院やジムなどお客様への指導に使用する場合は今後の治療方針の説明にも便利ですよ。

シセイカルテの特徴①姿勢の歪みをAIが数値化

身体の歪みやズレの度合いをAIが詳細に数値化します。さらに姿勢の問題点をレポートとしてまとめられるので、専門知識がなくても簡単に詳細な姿勢分析が可能です。

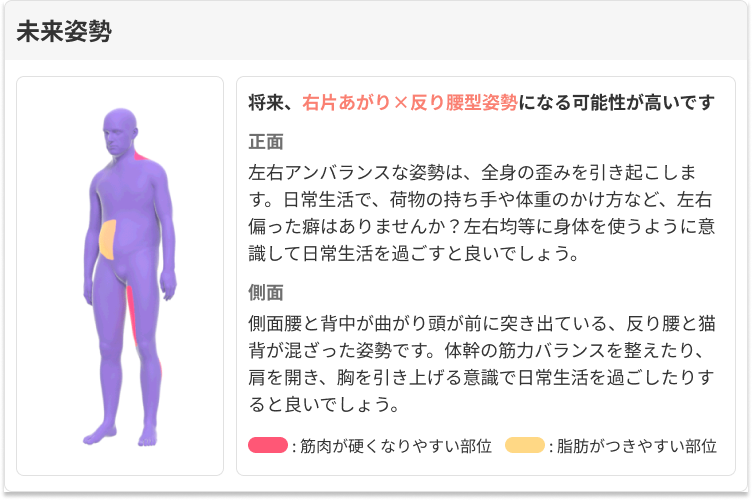

シセイカルテの特徴②体の歪みを3Dアバターで可視化

このままの姿勢を続けることで将来どのような姿勢になるかを、3Dアバターでわかりやすく表現します。治療院の皆さまには、このシミュレーションを患者さまの姿勢改善に対するモチベーションを高めるための効果的なコミュニケーションツールとしてご活用いただけます。

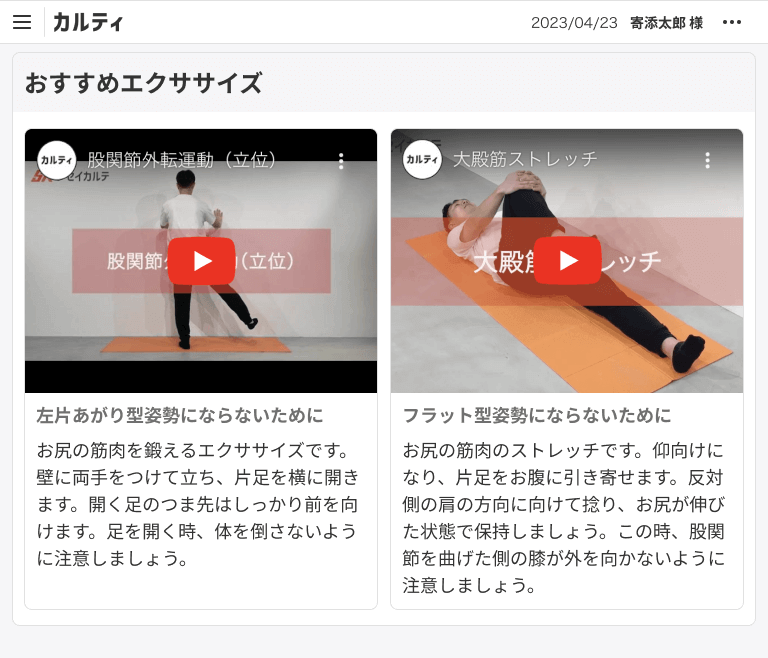

シセイカルテの特徴③分析結果に基づきAIがトレーニングメニューを提案

身体状態にあわせた姿勢を改善するためのトレーニングメニューをAIが自動で提案します。営業感なく施術メニューを紹介可能です。

シセイカルテは無料トライアル実施中です!ご希望の方は以下よりお問い合わせください。

また、お見積のご相談も承っております。個別相談の日程調整はこちらよりご予約ください!

公式サイト:https://kartie-cloud.jp/shisei-karte/

まとめ

アライメントを適切に評価することで、患者の動作を適切に捉えることに繋がります。大切なのは、正常と異常とを切り分けるだけでなく、患者自身の生活において適切な動作かどうかを見分けることです。

学術的には異常な動作でも、患者自身にとっては適切な動作である場合も多いです。生活の背景まで捉えて、適切な評価につなげていきましょう。

【姿勢評価に関するおすすめ情報】

「姿勢評価の方法とは?基準や手順、姿勢改善トレーニングの例もご紹介」お役立ち記事

「効果的な姿勢の分析方法とは?分析に便利なシステム6選をご紹介」お役立ち記事

「姿勢分析の評価はどう書けば良い?分析後に意識したい評価内容の書き方を解説!」お役立ち記事

「姿勢評価の方法 -姿勢評価の基準や手順をご紹介」お役立ち資料

【おすすめの記事はこちら】

監修者紹介

杉山 史成(すぎやま ふみなり)

理学療法士として、回復期リハビリテーション病院や訪問看護ステーションにて12年間、患者様の治療に携わる。その経験を経て、株式会社Sapeetに入社。 シセイカルテ カスタマーサクセス部に所属し、理学療法士としての知見を活かしながら、各ご契約者様に寄り添った提案・サポートを行う。シセイカルテの監修も務める。