2024-08-29

動作分析の目的とは?観察の3つのポイントと効果的な分析方法を解説

動作分析は、治療方針の決定や実施後の効果測定において重要な役割をしています。しかし、明確な基準が設けられていないため、取り組む際に苦労することが多いのが現状です。

それでも、治療には欠かせない重要な要素であり、専門家として求められるスキルの一つですので、継続的な学習と実践が必要です。動作分析のスキルを磨くことで、患者の状態をより正確に把握し、適切な治療方針を立てることができますよ。

本記事では、関連論文をもとに動作分析を行う際の基準や観察をする際に注目すべき3つのポイントを詳しく解説します。

参考文献:動作観察・動作分析 / 鈴木俊明・西守隆

目次

動作観察・分析の目的

治療に必要な評価には、大きく分けてボトムアップ評価とトップダウン評価の2種類があります。

ボトムアップ評価は、問題点を抽出してから、それを解決するために詳細な検査を行う方法です。この評価ではすべての問題点を網羅できますが、患者さんに多くの検査を課すため、負担が大きくなりがちで、時間もかかるというデメリットがあります。

そのため、現場では患者さんの動作から直接問題点を抽出し、必要最小限の検査に絞るトップダウン評価が多く用いられています。このトップダウン評価を効果的に行うために重要なのが動作分析です。動作分析は、治療を円滑に進める上で非常に重要な役割を果たします。

動作観察の3つのポイント

患者の動作観察を行う際には、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。

- 対象の動作がなぜできないのか

- 何が異常性なのか

- 何が健常者と違うのか

動作観察を行う際、動作の異常性を認識するためにはまずは健常者における正常動作を理解する必要が生じてきます。

健常者の動作の過程を言葉にして表す習慣をつけたり、観察対象の動作を自分でも真似をして動いてみたりと、言葉と動作それぞれで理解をすることがポイントです。

さらに、一定の環境での測定に限らず、環境を変えて測定することも重要です。環境を変えることで、どの動作が苦手かが明確になり、問題点の特定が容易になるためです。

では具体的にはどのように動作観察をすればよいのでしょうか?

ここからは、立ち上がり動作、起き上がり動作、歩行動作の3つに焦点を当て、動作観察の際、具体的にどのような点に注意すればよいのかをご紹介します。

立ち上がり動作

まずは、椅子からの立ち上がり動作を観察する際のポイントについて説明します。

椅子から立ち上がる動作は、身体の屈曲運動と伸展運動が組み合わさった複合的な動作であり、段階ごとに観察する必要があります。

体幹が屈曲する段階から臀部が椅子から離れるまでの間には、膝関節が伸展する動きが見られます。この動きは、足関節と股関節が固定された状態で生じます。

股関節は体幹が屈曲する際に屈曲しますが、臀部が椅子から離れる瞬間には一時的に動きが止まります。臀部が離れた後、膝関節の伸展により重心が上方に移動しますが、同時に股関節の伸展も行われることで、重心が前方に突出することなく立位へと移行します。

このように、体幹の屈曲段階から臀部の離床段階、さらに離床段階から伸展段階への動作を明確に観察できるかどうかが、立ち上がり動作を分析する上で特に重要なポイントです。

起き上がり動作

起き上がり動作には決まった分析の方法がなく、床での起き上がり動作なのかベッドからの起き上がり動作なのかで観察のポイントが大きく分けられます。

大きな分類として、以下の動作パターンが挙げられます

- 完全回旋パターン:腹臥位から四つ這いとなり、次の動作へ移行する

- 部分回旋パターン:体幹を部分的に回旋して起き上がる

- 非回旋パターン:体幹を回旋せず起き上がる

①完全回旋パターン

開始肢位は背臥位。そこから側臥位になり、右側臥位の場合は左手といったように、上になっている手で床をプッシュアップし、右肘を支柱にして上体を起こす。

上半身の動きと同時に骨盤の回旋を行うことで、下半身も動かして四つ這いとなる。

体幹の筋力が劣っているときに有効な動作パターンです。

②部分回旋パターン

開始肢位は仰臥位です。上部体幹を回旋させ、回旋した側の肘を床に当てて支えます。反対の腕で床を押し、長座位に移行します。

③非回旋パターン

開始肢位は背臥位。回旋運動を伴わず、体幹の筋力のみで長座位に至る。

起き上がる動作は多種多様なため、大まかなパターンを把握しておき、観察した動作をそのまま忠実に文章に起こすことが分析のポイントになります。

歩行動作

歩行動作を観察する際には、各関節がどのように動いているかを把握することが重要です。関節の動きだけでなく、各部位がどの向きで固定されているかにも注意を払って観察しましょう。

例えば、歩行の最終段階である踵接地時には、膝関節は完全に伸展し、足関節は背屈しています。このように、動作中に関節がどのように動き、どの位置で固定されるのが正常であるかを理解しておくことで、異常な動作を見抜くことができます。

観察結果を記録する際の2つの注意点

動作観察の内容を記録する際は、以下の2点に留意する必要があります。

- 観察した運動がわかるような量的な記述から始める

- 動作を分解して相にわける

1.観察した運動がわかるような量的な記述から始める

動作観察の結果を記録する際は、まず観察した運動の種類を大まかに把握できるようにします。例えば、歩行の場合は「独歩」や「T字杖などの補助具を使用した歩行」といった基本的な情報を記載します。

杖歩行の場合は、支え方の違いも重要です。具体的には「2点歩行」や「3点歩行」といった支持面の数を明記します。

寝返りの場合は、起き上がり方の特性を記録します。たとえば、「対称的な起き上がり」や「非対称で左側から起き上がる」といった具体的な特徴を示します。

他の治療者がこの記録を見た際に、同じ動作を簡単に再現できるようにすることが重要です。

2.動作を分解して相にわける

これは主に理学療法などの医療従事者に求められる内容になりますが、動作を相に分けて記載する必要があります。

歩行動作の場合であれば、踵接地⇨足底接地⇨立脚中期⇨踵離地⇨足趾離地など、具体的に身体運動がイメージできる相に分けて記述していきます。

相の名前に関しては、論文や参考書などで広く使用されているものが好ましいです。オリジナルなものを使用する場合には、明確に定義付けする文章を記載することを忘れないように注意しましょう。

5ステップですぐわかる!動作分析の手順

- 問題となる基本動作の実用性の要素を明確にする

- 異常な部分はどこか、動作のどの相で異常が起こるのかを明らかにし、左右差を比較する

- 基本動作の観察で抽出された問題の原因を機能障害レベルで予測する

- 予測された機能障害を客観的にとらえるために必要な検査項目を選択して実行する

- 実際の検査結果から、問題となる基本動作の原因をまとめる

動作分析の基本は、「動作観察によって明らかになった患者の動作パターンを検討すること」です。

ステップ①問題となる基本動作の実用性の要素を明確にする

動作が社会的に実用可能かどうかを基準に判断します。

欠点を探して是正するのではなく、より生活で利用できる方向に分析を行いましょう。

ステップ②異常な部分はどこか、動作のどの相で異常が起こるのかを明らかにし、左右差を比較する

健常者の正常な動作と比較して、異常な動きはどこかを探し出します。

このとき、動作に関わる関節すべてを対象にして分析をすることで、より正確に問題を把握でき、患者の特徴的な部分を明らかにできます。

ステップ③基本動作の観察で抽出された問題の原因を機能障害レベルで予測する

動作の異常を発見したら、その異常は何が起因となっているのかを機能障害レベルで予測します。機能障害レベルの問題には、関節可動域制限、筋力低下、感覚障害などが挙げらます。

複数の動作を観察した場合は、共通的な機能障害がないかも確認してみましょう。

ステップ④予測された機能障害を客観的にとらえるために必要な検査項目を選択して実行する

不必要な検査は極力控え、機能障害を客観的に評価するために検査項目を吟味していく必要があります。

動作観察から評価を進めていけば、無駄な検査項目を省き、患者の負担を軽減できます。

ステップ⑤実際の検査結果から、問題となる基本動作の原因をまとめる

実際に検査をした結果を元に、問題となる基本動作の原因をまとめましょう。

予測に反して正常の判定になった場合、再度ここまでの動作分析の過程を実施する必要があります。

【厳選】動作分析を知るのにおすすめの本

動作分析についてより詳しく理解したい、という方におすすめの本も合わせてご紹介します。

①観察による歩行分析(キルステン ゲッツ・ノイマン(著)、月城 慶一 / 山本 澄子 / 江原 義弘 / 盆子原 秀三(訳)、医学書院)

多くの臨床学生が手にしている書籍であり、長年に渡って愛用されている教本です。

各動作の中で、どのような筋肉が作用しているかなど、詳細に書かれているため参考になります。

参考リンク:https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/10151

②ペリー 歩行分析 原著題2版 正常歩行と異常歩行(ジャッケリン・ペリー ほか(著)、武田功・弓岡光徳 ほか(監訳))

歩行分析のバイブルとも呼ばれる書籍であり、特に医療従事者に好まれる1冊です。多くの研究論文にも引用されており、歩行分析について学ぶのであれば必ず持っておきたい本です。

上記の「観察による歩行分析」のもとになった書籍でもあります。

参考リンク:https://www.ishiyaku.co.jp/search/details.aspx?bookcode=213980

アプリを活用した動作分析もおすすめ

スマホやタブレットのアプリを使用することで、より高精度な動作分析を行うことができます。アプリを活用すれば身体のランドマークをポイントでき、それを追従することができるため、数値として動作分析の結果を残すことができますよ。

数値やランドマークの軌跡など、肉眼での観察よりも定量的なものを残すことができるため、より説得力のある分析につながることも大きなメリットの1つです。

「毎回同じ指標で正確に分析を行いたい」「スタッフの技量によらずいつも同じレベルでの分析をしたい」という場合には導入を検討してみるとよいでしょう。

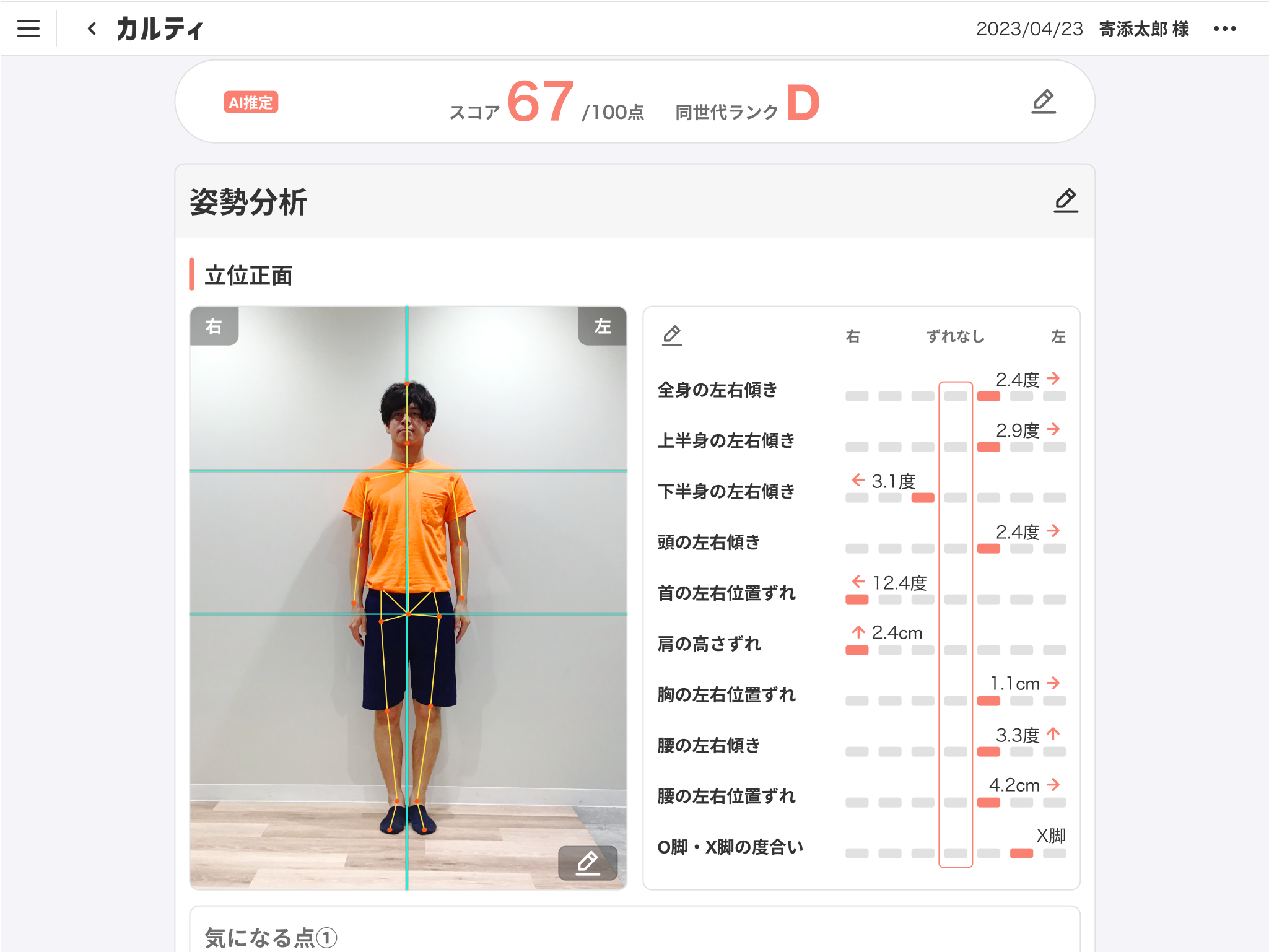

ここでは、おすすめのAI姿勢分析アプリ「シセイカルテ」をご紹介します。

カルティシセイカルテとは?

カルティの「シセイカルテ」は、姿勢や歩行動作をAIで簡単に可視化する姿勢分析ツールです。iPadやiPhoneで身体を撮影すると、AIが自動的にランドマークを判別し、姿勢や動作を詳細に評価します。身体の歪みの度合いを点数やグラフで表示し、直感的に姿勢の状態を把握できます。

シセイカルテの特徴①姿勢の歪みをAIが数値化

身体の歪みやズレの度合いをAIが詳細に数値化します。さらに姿勢の問題点をレポートとしてまとめられるので、専門知識がなくても簡単に詳細な姿勢分析が可能です。

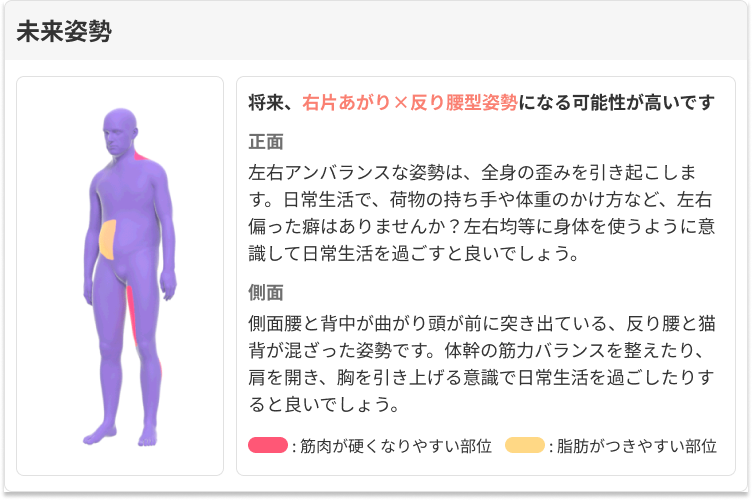

シセイカルテの特徴②体の歪みを3Dアバターで可視化

このままの姿勢を続けることで将来どのような姿勢になるかを、3Dアバターでわかりやすく表現します。治療院の皆さまには、このシミュレーションを患者さまの姿勢改善に対するモチベーションを高めるための効果的なコミュニケーションツールとしてご活用いただけます。

シセイカルテの特徴③分析結果に基づきAIがトレーニングメニューを提案

身体状態にあわせた姿勢を改善するためのトレーニングメニューをAIが自動で提案します。営業感なく施術メニューを紹介可能です。

シセイカルテは無料トライアルをご用意しています。ご希望の方は以下よりお問い合わせください。

また、お見積のご相談も承っております。個別相談の日程調整はこちらよりご予約ください!

公式サイト:https://kartie-cloud.jp/shisei-karte/

まとめ

動作分析のポイントを押さえて的確に評価することで、治療効果の向上が期待できます。治療中に自然に動作分析を行えるようになると、評価の手順が簡略化でき、その分治療に多くの時間を割けるようになりますよ。

限られた時間を有効に活用するためには、習得可能な部分をしっかり学び、取り入れることが重要です。習得が難しい部分については、アプリや機器などを活用して、より確実な分析を行う工夫をすることで、分析の精度をさらに高めることができますよ。

【おすすめの記事はこちら】

監修者紹介

杉山 史成(すぎやま ふみなり)

理学療法士として、回復期リハビリテーション病院や訪問看護ステーションにて12年間、患者様の治療に携わる。その経験を経て、株式会社Sapeetに入社。 シセイカルテ カスタマーサクセス部に所属し、理学療法士としての知見を活かしながら、各ご契約者様に寄り添った提案・サポートを行う。シセイカルテの監修も務める。